Neuroimmunologie: Wächter des Gehirns

Das Gehirn ist der Souverän des Körpers – gemäß seinem hohen Status ist es ausgesprochen gut geschützt. Lange Zeit glaubten Wissenschaftler, es sei durch die Blut-Hirn-Schranke vom restlichen Körpers fast vollkommen abgeschnitten, insbesondere von seinem umtriebigen Abwehrsystem, bestehend aus einer Vielzahl von Immunzellen. Die teils ungezügelten Angriffe könnten dem sensiblen Souverän schaden, dachte man. In den letzten zehn Jahren haben Wissenschaftler jedoch erkannt, dass die Situation deutlich komplexer ist als angenommen. Sie haben gelernt, dass die Festungsmauer des Gehirns Schlupflöcher hat und dass es an der Außenseite von aktiven Immunzellen nur so wimmelt. Zahlreiche Belege zeigen inzwischen sogar, dass Gehirn und Abwehrsystem eng miteinander verwoben sind.

Schon lange war klar, dass das Gehirn seine eigenen Immunzellen besitzt, die Mikroglia. Wie neuere Entdeckungen nun zeigen, beziehen aber weitere Immunkrieger an den Außengrenzen des Gehirns Stellung. Einige dieser Zellen stammen aus anderen Teilen des Körpers, manche werden lokal im Knochenmark des Schädels produziert. Vieles deutet daraufhin, dass sie sowohl im gesunden als auch im kranken Gehirn eine wichtige Rolle spielen. In den letzten Jahren ist das Interesse an diesen Abwehrzellen explodiert: 2010 gab es weniger als 2000 Veröffentlichungen pro Jahr zu diesem Thema, 2021 waren es mehr als 10 000.

Immunsystem und Gehirn interagieren permanent

Entsprechend den neuen Erkenntnissen betrachten Wissenschaftler das Gehirn heutzutage nicht mehr als eine spezielle, abgeschottete Zone. »Diese ganze Idee des Immunprivilegs ist inzwischen überholt«, sagt Kiavash Movahedi, Neuroimmunologe an der Freien Universität Brüssel in Belgien. Obwohl das Gehirn immer noch als immunologisch einzigartig angesehen werde – seine Barrieren verhindern, dass Immunzellen nach Belieben kommen und gehen –, sei klar, dass es permanent mit dem Immunsystem interagiert, fügt er hinzu.

»Diese ganze Idee des Immunprivilegs ist inzwischen überholt«Kiavash Movahedi, Neuroimmunologe

Laut Leonardo Tonelli, dem Leiter des Programms für Neuroendokrinologie und Neuroimmunologie am US National Institute of Mental Health in Bethesda, Maryland, hat sich die neue Sichtweise in der Fachwelt bereits durchgesetzt. Fast alle Neurowissenschaftler, die für die Behörde Zuschussanträge prüfen, würden den Zusammenhang zwischen Gehirn und Immunsystem akzeptieren, sagt er – selbst wenn es schwerfalle, mit den neuesten Entdeckungen in der Neuroimmunologie Schritt zu halten. Das Zusammenspiel des Gehirns mit dem Immunsystem hätte eine Fülle von Fragen aufgeworfen, sagt Tony Wyss-Coray, Neuroimmunologe an der Stanford University in Kalifornien. »Wie wichtig ist es für die normale Gehirnfunktion oder für Krankheiten?« Diese Frage könne man noch kaum beantworten.

Vor mehr als zwei Jahrzehnten, als die Neuroimmunologin Michal Schwartz gerade ihr Labor am Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, eingerichtet hatte, stellte sie sich eine unpopuläre Frage: Ist es wirklich wahr, dass das Gehirn komplett vom Immunschutz isoliert ist? »Es wurde früher als völlig selbstverständlich erachtet, dass das Gehirn keine Immunaktivität toleriert«, erinnert sie sich. »Jeder dachte, dass eine Immunaktivierung ein Hinweis auf eine Krankheit sei«. Für Schwartz machte es aber keinen Sinn, dass so unverzichtbares Gewebe wie das Gehirn nicht in den Genuss des Immunschutzes kommt.

Die Idee, dass das Gehirn für das körpereigene Abwehrsystem tabu ist, entstand bereits viele Jahrzehnte zuvor. In den 1920er Jahren berichtete der japanische Wissenschaftler Y. Shirai, dass Tumorzellen, in den Körper einer Ratte eingepflanzt, von der Immunreaktion zerstört wurden. Im Gehirn überlebten die Zellen jedoch. Das deutete man als Hinweis auf eine schwache oder fehlende Immunreaktion. Ähnliche Befunde folgten in den 1940er Jahren.

Die meisten Wissenschaftler waren außerdem der Meinung, dass dem Gehirn ein System für den Transport von Immunmolekülen nach innen und außen fehlte – also ein Lymphdrainagesystem, das auch anderswo im Körper existiert –, obwohl ein solches System im Gehirn bereits vor mehr als zwei Jahrhunderten erstmals beschrieben wurde. Sprich, man war lange der Ansicht, dass das Gehirn und das Immunsystem ein weitgehend getrenntes Leben führen und nur unter feindseligen Umständen aufeinandertreffen: wenn Immunzellen abtrünnig werden und Nervenzellen bei Krankheiten wie multipler Sklerose angreifen.

Gegen anfängliche Zweifel in der wissenschaftlichen Gemeinschaft

Als Schwartz und ihr Team in den späten 1990er Jahren berichteten, dass nach einer akuten Verletzung des zentralen Nervensystems zwei Arten von Immunzellen, Makrophagen und T-Zellen, die Nervenzellen vor Schäden schützen und ihre Genesung unterstützen, waren viele Wissenschaftler skeptisch. »Alle sagten mir, das sei sicher falsch«, erinnert sich Schwartz.

Seit diesen frühen Experimenten haben Schwartz' Team und andere allerdings eine Vielzahl von Beweisen dafür gesammelt, dass Immunzellen tatsächlich eine wichtige Rolle im Gehirn spielen – nicht nur bei Autoimmunerkrankungen. So haben Forschende beispielsweise gezeigt, dass bei Mäusen, denen das Immunsystem fehlt, neurodegenerative Erkrankungen wie die amyotrophe Lateralsklerose (ALS), eine nicht heilbare Störung des motorischen Nervensystems und die Alzheimerkrankheit offenbar schneller voranschreiten. Eine Wiederherstellung des Immunsystems führt zum Gegenteil. Darüber hinaus wurde auch eine mögliche Rolle der Mikroglia bei der Alzheimerkrankheit entdeckt.

In jüngerer Zeit haben Wissenschaftler gezeigt, dass Immunzellen an den Rändern des Gehirns bei neurodegenerativen Erkrankungen aktiv sind. Bei der Untersuchung des Liquors von Alzheimerpatienten fanden Wyss-Coray und seine Kollegen zum Beispiel Hinweise auf vermehrte T-Zellen in den mit Flüssigkeit gefüllten Randregionen des Gehirns. Die Zunahme der Population deute darauf hin, dass die Immunzellen bei der Krankheit eine Rolle spielen könnten«, so Wyss-Coray.

Gut oder böse?

Ob Immunzellen dem Gehirn nun schaden oder helfen, bleibt jedoch eine unbeantwortete Frage. Wyss-Coray und seine Kollegen vermuten, dass das Immunsystem Neuronen beschädigen könnte, indem es Moleküle freisetzt, die Entzündungen fördern und den Zelltod auslösen. Andere Forscher glauben, dass T-Zellen und andere Immunzellen stattdessen schützend wirken könnten. So hat die Gruppe um Schwartz berichtet, dass in Mausmodellen bei der Alzheimerkrankheit eine verstärkte Immunantwort Amyloid-Plaques beseitigt und die kognitive Leistung verbessert.

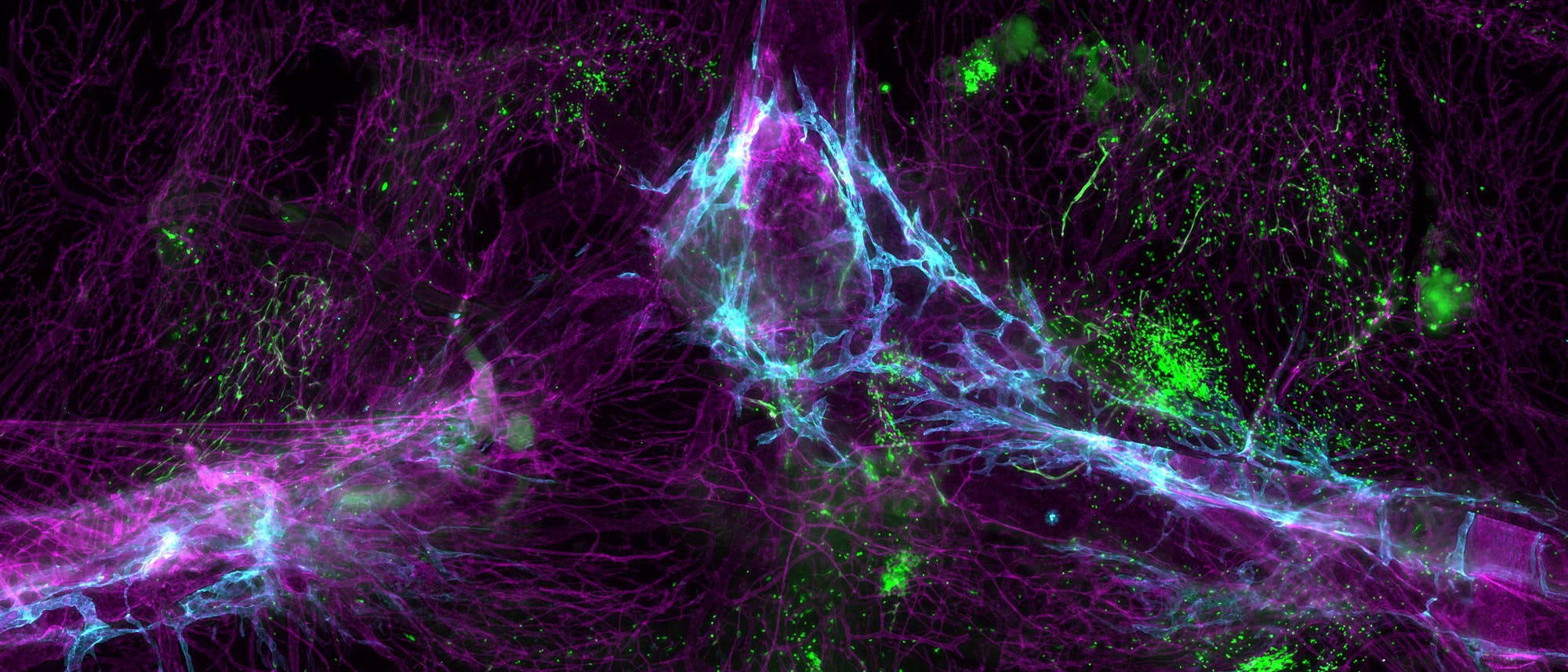

Klar ist heutzutage, dass die Ränder des Gehirns eine große immunologische Vielfalt aufweisen: Fast jede Art von Immunzellen im Körper findet sich auch in der Umgebung des Gehirns. Die Hirnhaut – die flüssigkeitsgefüllte Membran, die das Gehirn umhüllt – nennt der Neuroimmunologe Movahedi gar ein »immunologisches Wunderland«. In seiner Arbeit konzentriert er sich auf Makrophagen in den Grenzregionen des Gehirns. »Da draußen passiert so viel«, sagt er.

Einige sind tatsächlich ausschließlich an den Grenzen zu finden. So berichteten im Jahr 2021 Jonathan Kipnis, ein Neuroimmunologe an der Washington University in St. Louis, Missouri, und seine Kollegen, dass es eine lokale Quelle für Immunzellen gibt: das Knochenmark des Schädels. In weiteren Experimenten untersuchten sie, wie das Knochenmark diese Zellen mobilisiert. Die Forscher fanden heraus, dass als Reaktion auf eine Verletzung des zentralen Nervensystems oder auf einen Krankheitserreger Signale im Liquor an das Knochenmark des Schädels weitergeleitet werden. Infolgedessen kommt es zur Produktion und Freisetzung dieser Zellen.

»Das Spannendste an der Neuroimmunologie ist, dass sie sowohl für viele Erkrankungen als auch für die normale Physiologie relevant ist«Beth Stevens, Neurowissenschaftlerin

Welche Rolle diese lokal produzierten Immunzellen spielen, ist allerdings noch unklar. Die Gruppe um Kipnis vermutet, dass sie womöglich eine »sanftere Aufgabe« innehaben als Abwehrzellen aus anderen Teilen des Körpers. Sie könnten die Immunantwort eher regulieren, als dass sie selbst angreifen. Sollte diese Unterscheidung zutreffen, so Kipnis, hätte dies Auswirkungen auf die Behandlung. Bei Krankheiten wie multipler Sklerose ließen sich die Symptome vielleicht dadurch verbessern, indem man verhindert, dass Immunzellen aus anderen Teilen des Körpers eindringen. Bei einem Hirntumor hingegen, so fügt er hinzu, »will man Kämpfer«.

Überwachung des Gehirns

Kipnis' Team hat darüber hinaus ein Netzwerk von Kanälen entdeckt, das sich über die Oberfläche des Gehirns erstreckt und in dem es von Immunzellen wimmelt. Es bildet das hirneigene lymphatische System. Diese Gefäße, die sich im äußersten Teil der Hirnhaut befinden, bieten den Immunzellen gewissermaßen einen Aussichtspunkt in Gehirnnähe, von dem aus sie Anzeichen einer Infektion oder Verletzung überwachen können.

Da sich die Beweise häufen, dass Immunzellen bei Hirnverletzungen und Krankheiten beteiligt sind, haben Forscher ihre Funktion im gesunden Gehirn untersucht: »Das Spannendste an der Neuroimmunologie ist, dass sie sowohl für viele Erkrankungen als auch für die normale Physiologie relevant ist«, sagt Beth Stevens, eine Neurowissenschaftlerin am Boston Children's Hospital in Massachusetts.

So haben etliche Forschungsgruppen, darunter auch die von Stevens, herausgefunden, dass Mikroglia für die Entwicklung des Gehirns wichtig sind. Sie sind an der Kappung neuronaler Verbindungen beteiligt; und Studien deuten darauf hin, dass Probleme in diesem Prozess zu neurologischen Entwicklungsstörungen beitragen können.

Auch die Immunzellen an der Hirnaußengrenze sind erwiesenermaßen in gesunden Gehirnen von wesentlicher Bedeutung. Kipnis, Schwartz und ihre Kollegen haben zum Beispiel gezeigt, dass Mäuse, denen einige dieser Zellen fehlen, Probleme beim Lernen und im Sozialverhalten haben. Andere Forscher entdeckten im Jahr 2020 zusätzlich Folgendes: Mangelt es Mäusen an einer bestimmten Population an T-Zellen sowohl im Gehirn als auch im übrigen Körper, so führt das zu Defekten bei den Mikroglia. Diese haben dann Schwierigkeiten, neuronale Verbindungen während der Hirnentwicklung zu trennen, was zu einer übermäßigen Anzahl von Synapsen und letztlich zu einem abnormalem Verhalten führt. Die Autoren vermuten, dass während dieser entscheidenden Phase T-Zellen in das Gehirn einwandern und die Mikroglia bei ihrer Reifung unterstützen.

Wie funktioniert die Kommunikation?

Ein großes Rätsel ist noch, wie genau Immunzellen – insbesondere die an den Grenzen – mit dem Gehirn kommunizieren. Zwar gibt es Indizien dafür, dass sie gelegentlich ins Denkorgan eindringen. Doch die meisten Untersuchungen deuten darauf hin, dass Informationen mittels so genannter Zytokine ausgetauscht werden, die Immunzellen während einer Infektion absondern.

Tatsächlich können diese molekularen Botenstoffe das Verhalten beeinflussen, wie Forscher bereits seit Jahrzehnten wissen. Sie haben beispielsweise herausgefunden, dass Zytokine vermehrten Schlaf auslösen können – ein klassisches Verhalten, das im Krankheitszustand auftritt. In Tiermodellen haben Wissenschaftler zudem gezeigt, dass Veränderungen im Zytokinsystem – ausgelöst etwa durch deren Abbau im gesamten Körper oder durch Ausschalten bestimmter Zytokinrezeptoren an Neuronen – zu Veränderungen des Gedächtnisses, des Lern- und des Sozialverhaltens führen können. Wie Zytokine allerdings ins Gehirn gelangen und dort ihre Wirkung entfalten, ist noch unklar und Gegenstand aktueller Studien.

Manche vermuten sogar, dass Zytokine auch eine Verbindung zwischen dem Immunsystem und neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus sein könnten. Als Gloria Choi, eine Neuroimmunologin am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, und ihre Kollegen den Zytokinspiegel bei trächtigen Mäusen erhöhten, stellten sie bei den Nachkommen Gehirnveränderungen und autismusähnliche Verhaltensweisen fest. Klar ist aber noch lange nicht, wie Immunzellen, insbesondere die der Grenzgebiete, im menschlichen Denkorgan wirklich wirken. »Wir sind noch sehr weit davon entfernt zu verstehen, was in gesunden Gehirnen passiert«, sagt Kipnis.

Keine Einbahnstraße

Die Kommunikation zwischen dem Immunsystem und dem Gehirn geht nicht nur in eine Richtung. Erste Hinweise darauf, dass das Gehirn auch das Immunsystem beeinflussen kann, fand man schon vor Jahrzehnten. In den 1970er Jahren konditionierten Wissenschaftler Ratten darauf, eine Immunsuppression zu entwickeln, sobald sie Saccharin schmeckten. Dazu verabreichten sie den Nagern mehrere Tage lang den künstlichen Süßstoff in Kombination mit einem immunsuppressiven Medikament.

»Wir sind noch sehr weit davon entfernt zu verstehen, was in gesunden Gehirnen passiert«Jonathan Kipnis, Neuroimmunologe

In einer Arbeit aus 2018 untersuchten die Neuroimmunologin Asya Rolls vom Israel Institute of Technology in Haifa und ihr Team den Zusammenhang zwischen Emotionen, Immunität und Krebs bei Mäusen. Sie berichteten, dass die Aktivierung von Neuronen im ventralen tegmentalen Areal – einer Hirnregion, die an positiven Emotionen und Motivation beteiligt ist – die Immunantwort verstärkte und sich das Tumorwachstum im Gegenzug verlangsamte.

Im Jahr 2021 ermittelte ihre Gruppe dann Neuronen in der Inselrinde – die unter anderem an der Verarbeitung von Emotionen und Körperempfindungen beteiligt ist –, die während einer Dickdarmentzündung aktiv waren. Indem sie diese Neuronen künstlich aktivierten, konnten die Forscher die Immunreaktion des Darms stimulieren. Die Neuronen dieser Nagetiere hatten also ein »Gedächtnis« der immunologischen Reaktion, das sich wieder aktivieren ließ – ähnlich wie der Pawlowsche Hund, der jedes Mal speichelt, wenn er den Klang einer Glocke hört, den er mit Futter assoziiert. »Dies zeigt, dass es eine sehr intensive Wechselwirkung zwischen Neuronen und Immunzellen gibt«, sagt Movahedi, der an dieser Arbeit nicht beteiligt war.

Rolls vermutet, dass Organismen solche »immunologischen Erinnerungen« entwickelt haben, weil sie evolutionär vorteilhaft sind. Sie bereiten das Immunsystem auf Situationen vor, in denen der Körper auf Krankheitserreger treffen könnte. In bestimmten Fällen können diese Erinnerungen aber auch schädlich sein. Nämlich dann, wenn der Körper sozusagen eine Infektion vorwegnimmt und eine unnötige Immunreaktion auslöst, die zu Kollateralschäden führt.

Das könnte erklären, wie psychische Zustände eine Immunreaktion hervorrufen, denkt Rolls. Existierte tatsächlich ein solcher Mechanismus für psychosomatische Störungen, könnte dieser auch als Inspiration für Therapien dienen. Rolls und ihr Team fanden bereits heraus, dass sich die chronische Darmentzündung bei Mäusen reduzieren ließ, sobald sie die Aktivität dieser entzündungsassoziierten Neuronen blockierten. Ihre Gruppe hofft, die Ergebnisse auf den Menschen übertragen zu können. Rolls untersucht nun, ob die Aktivitätshemmung durch nicht invasive Hirnstimulation die Symptome bei Menschen mit Morbus Crohn und Schuppenflechte lindert. Beide Krankheiten sind durch überschießende Immunreaktionen bedingt. »Dieser Ansatz befindet sich noch in der Anfangsphase«, sagt Rolls, »aber es wäre wirklich toll, wenn er funktioniert.«

Immunologische Karte des Gehirns

Andere Gruppen erforschen, wie das Gehirn das Abwehrsystem im Detail steuert. Chois Team spürt etwa die spezifischen Neuronen und Schaltkreise auf, die die Immunantwort regulieren. Sie hofft, eines Tages eine umfassende Karte der Interaktionen zwischen Gehirn und Immunsystem erstellen zu können. In dieser sollen die Zellen, Schaltkreise und molekularen Botenstoffe umrissen werden, die für die Kommunikation verantwortlich sind. Schließlich könnte die Karte dann mit verhaltensbezogenen oder physiologischen Messwerten in Verbindung gebracht werden, so die Idee.

Eine der größten Herausforderungen besteht nun darin, herauszufinden, welche Zellpopulationen an diesen unzähligen Funktionen beteiligt sind. Wissenschaftler untersuchten dazu bereits, wie sich die Zellen auf molekularer Ebene unterscheiden, indem sie Gene einzelner Zellen sequenzierten. Auf diese Weise stieß man auf eine Untergruppe von Mikroglia, die mit neurodegenerativen Krankheiten in Verbindung steht. »Wenn wir verstehen, wie sich diese Mikroglia anders als ihre gesunden Pendants verhalten, hilft das bei der Entwicklung von Behandlungen«, sagt Stevens. Außerdem könnten sie als Marker verwendet werden, um das Fortschreiten einer Krankheit oder die Wirksamkeit von Therapien zu verfolgen, ergänzt sie.

Erste Forschergruppen haben bereits damit begonnen, die Erkenntnisse über das immunologische Ökosystem in dem und um das Gehirn zu nutzen. Schwartz' Team zum Beispiel verjüngt das Immunsystem in der Hoffnung, die Alzheimerkrankheit bekämpfen zu können. Diese Arbeit habe neue Wege für Therapeutika eröffnet, insbesondere für neurodegenerative Erkrankungen, sagt Schwartz. »Es ist eine aufregende Zeit in der Geschichte der Hirnforschung«.

Schreiben Sie uns!