Metalinsen: Wie dünn kann eine Linse sein?

Der Kern einer Idee, die vor 200 Jahren die Technik riesiger Leuchttürme revolutionierte, entpuppt sich neuerdings als viel versprechender Ansatz, um Linsen aus Glas durch dünne Plättchen zu ersetzen. In beiden Fällen war die entscheidende Einsicht: Es kommt weniger auf das Material an, welches das Licht durchläuft, sondern vor allem auf die Oberfläche, aus der es wieder austritt.

Im frühen 19. Jahrhundert waren Linsen in Teleskopen und sonstigen optischen Instrumenten bereits verbreitet, doch um das Licht von Leuchttürmen effizient hinaus aufs Meer zu bündeln, wären die dafür nötigen riesigen Glaslinsen zu schwer gewesen. Der französische Physiker Augustin Jean Fresnel erkannte jedoch, dass Licht erst beim Übergang von einem Medium ins andere gebrochen wird. Der lange Weg durch die Glasschichten in der Mitte einer Linse ist für die Ablenkung also gar nicht nötig. In seinen Plänen schnitt er deswegen das entbehrliche Material scheibchenweise heraus und ließ nur die gekrümmten Oberflächen stehen. Die Erfindung funktionierte, und Seefahrer konnten das Leuchtfeuer weiter vor der Küste erkennen als je zuvor.

Noch heute leiten Linsen nach Fresnels Prinzip die Helligkeit einer nahen Quelle gezielt in die Ferne: Ihre typische Rillenstruktur findet sich beispielsweise im transparenten Plastik jedes Fahrzeugscheinwerfers. Derlei Bauteile lassen sich jedoch nur dann sinnvoll anwenden, wenn es eher auf die Intensität und weniger auf die Qualität der Abbildung ankommt. Sie können hochwertige normale Linsen nicht generell ersetzen, denn ihre mehrfach durch steile Kanten unterbrochene Oberfläche streut Teile des Lichts in ungewollte Richtungen.

Winzige Wellenleiter weisen den Weg

Rund 200 Jahre nach Fresnel sollen flache Linsen nach dem Willen einiger Forscher nun doch noch klassischen Glasoptiken Konkurrenz machen. Mit einem Trick lassen sich die störenden Stufen völlig entfernen, die Linse wird einheitlich flach – und trotzdem wirkt die Oberfläche auf das Licht so, als wäre sie gekrümmt. Der paradoxe Kniff gelingt den Physikern, indem sie an ein anderes Vermächtnis Fresnels anknüpfen: die Wellennatur des Lichts, zu deren Enthüllung der Franzose wesentlich beitrug.

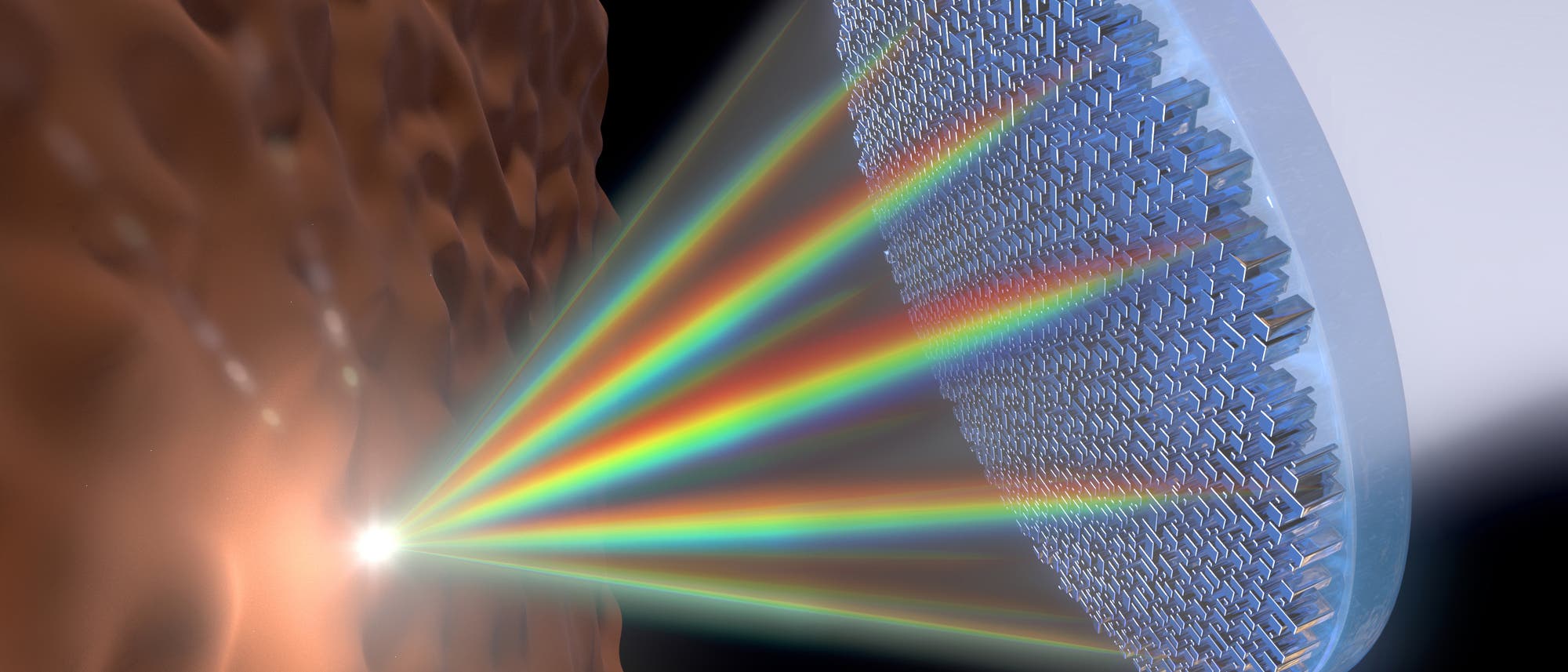

Die Wissenschaftler platzieren nämlich Rillen und Säulen an der Oberfläche, die nur wenige zehn bis hunderte Nanometer dünn sind. Derart schmale Strukturen fangen die einzelnen Wellen des Lichts gewissermaßen zwischen sich ein und führen sie durch das Medium. Die individuellen Elemente unterscheiden sich leicht voneinander. Dadurch halten einige Abschnitte das Licht länger gefangen und verzögern seine Ausbreitung stärker. So tritt es an manchen Stellen früher wieder aus, an anderen später. Die Lichtwellen überlagern sich daraufhin zu einer neuen Front, die in einer bestimmten Richtung schräg aus der Oberfläche herausläuft – obwohl diese eigentlich flach ist. Hinter einer solchen Metalinse breitet sich das Licht also letztlich aus wie die Strahlen bei einer herkömmlichen Linse.

In technischen Anwendungen könnte das eine ungeahnt kompakte und leichte Bauweise bei optischen Geräten ermöglichen. Die maßgeblichen Elemente solcher Linsen in lichtdurchlässigen Halbleitern wie Titandioxid sind kaum einen Mikrometer (tausendstel Millimeter) dick.

Ein Ort, sie zu binden

Zwar gelang es Forschern bereits vor Jahrzehnten, Strahlung mittels spezieller Oberflächenstrukturen zu bündeln, sogar im sichtbaren Spektrum. Aber der Effekt hängt stark von der Wellenlänge ab: Jede Farbe fällt in einen eigenen Winkel. Die vielen Wellenlängen des weißen Lichts ließen sich nicht auf einen Punkt zusammenführen. Nun ist Wissenschaftlern das Kunststück jedoch mit trickreich im Computer berechneten Nanostrukturen gelungen.

Den Erfolg verbuchte eine US-Arbeitsgruppe um Federico Capasso von der Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Die Wissenschaftler entwickeln schon seit einigen Jahren gezielt Metalinsen im Bereich sichtbarer Wellenlängen. Bereits 2016 haben sie leistungsfähige Exemplare jeweils speziell für den roten, grünen und blauen Teil des Spektrums gefertigt. Sie verglichen die Abbildungsqualität bei den entsprechenden Wellenlängen mit der eines herkömmlichen Glasobjektivs für Mikroskope – beide waren ebenbürtig. Das Fachjournal »Science«, in dem die Arbeit erschienen war, kürte die Entwicklung im Dezember 2016 zu einem der zehn bemerkenswertesten Durchbrüche des Jahres. Seinerzeit gelang es den Forschern allerdings noch nicht, die verschiedenen Wellenlängen mit einer einzelnen Linse auf einen Punkt zu fokussieren. Das holten sie mit zwei Publikationen vom Januar 2018 nach. Mit ausgeklügelten Designs der Nanostrukturen erzeugten sie eine gemeinsame Brennweite für Wellenlängen zwischen 470 und 670 beziehungsweise zwischen 400 und 660 Nanometer. Das Problem hierbei: Das funktionierte nur mit polarisiertem Licht, also solchem mit einer bestimmten Schwingungsrichtung. Normales Umgebungslicht hat aber keine Vorzugsorientierung, so dass die Linse nur auf einen Teil davon wirkt.

Endlich treffen alle Farben und Schwingungen einander

Der Durchbruch gelang dem Postdoc Wei Ting Chen aus Capassos Arbeitsgruppe im Januar 2019. Er präsentierte erstmals eine Metalinse, die Licht unabhängig von dessen Polarisationsrichtung und über fast den ganzen Bereich des sichtbaren Spektrums fokussiert.

Chen hatte eine geschickte Anordnung verschiedener Strukturen mit rechteckiger Grundfläche errechnet und die Linse mit Elektronenstrahllithografie hergestellt. Dabei fräst ein dünner Strahl aus Elektronen Furchen in eine Halbleiterschicht. Die Wissenschaftler hoffen jedoch, solche Linsen in Zukunft auch mit der auf Licht basierenden Fotolithografie – einer etablierten Methode aus der Massenproduktion von Computerchips – auf Basis eines Prototyps gleich reihenweise zu fertigen.

Capassos Team würde klassische Linsensysteme am liebsten völlig ersetzen. In einer Veröffentlichung vom Februar 2018 haben die Forscher sogar gezeigt, wie sich Funktionen wie Bildstabilisierung oder Zoom in Metalinsen integrieren ließen. Dazu haben sie die optischen Eigenschaften einer Metalinse mittels eines elektrischen Felds verändert. Sie montierten das Bauteil auf eine Unterlage aus einem elastisch verformbaren Kunststoff und legten mittels Elektroden eine veränderbare Spannung an. So konnten sie die Linse gezielt krümmen und den Fokuspunkt verschieben.

Heißt das nun, dass Metalinsen bald die Linsen in Smartphonekameras und weiteren miniaturisierten Geräten ersetzen? Darauf spekuliert zumindest Capassos Arbeitsgruppe, die seit 2017 mit einer ausgegründeten Firma und mehreren Patenten eine Kommerzialisierung vorantreibt. Doch vor allem die Winzigkeit der Bauteile ist noch ein Problem. Chens polarisations- und wellenlängenunabhängiges Exemplar bringt es auf gerade einmal 26 Mikrometer Durchmesser. Die Linsen in Smartphones sind hundertmal größer.

Was im Kleinen klappt …

Auf dem Weg zu entsprechend raumgreifenden Metalinsen gibt es diverse Hürden. Beispielsweise sind darauf schlicht mehr Nanostrukturen nötig. Deren Zahl wächst mit dem Quadrat der Fläche, und millimeter- oder gar zentimetergroße Linsen bevölkern Milliarden von Elementen. Jedes muss berechnet und mittels Lithografie in die Oberfläche geritzt werden. Von Capassos Team entwickelte Kompressionsalgorithmen nutzen bereits gewisse Symmetrien, um den Prozess zu vereinfachen und handhabbar zu machen.

Ein zweites Problem ist subtiler: Wellen, die von der Mitte der Linse zum Fokuspunkt laufen, haben rein geometrisch einen kürzeren Weg dorthin als solche, die vom Rand kommen. Eine Lichtfront, die auf der Vorderseite einfällt, erreicht den Sammelpunkt dahinter also nicht gleichzeitig, sondern in Form kleiner Pakete, zwischen denen die Berge und Täler der Wellen nicht mehr genau übereinanderliegen. Statt sich wieder auf annähernd die ursprüngliche Intensität zu verstärken, löschen sich einige nun gegenseitig aus.

Um den Effekt auszugleichen, müssen die Strukturen – zusätzlich zur fokussierenden Wirkung – das Licht zwischen den äußersten Bereichen bis zur Mitte insgesamt gerade passend verzögern. Das können die Wissenschaftler nur in gewissen Grenzen über die Oberflächeneigenschaften steuern. Der naheliegendste Weg wäre, die Metalinsen schlicht dicker zu machen – mehr zu durchquerendes Material bedeutet eine größere mögliche Gesamtverzögerung.

… gelingt im Großen noch nicht

Allerdings ist es technisch schwierig, die feingliedrigen Säulen immer weiter in die Höhe wachsen zu lassen. Die Physiker um Capasso erreichen mittels Elektronenstrahllithografie 600 Nanometer. Dänische Nanowissenschaftler haben 2016 mit einem neuen Verfahren und dem gleichen Werkstoff Titandioxid extrem steile, 4500 Nanometer hohe Strukturen erzeugt, deren Breite von 90 Nanometer etwa der typischen Säulendicke auf einer Metalinse entspricht. Das ist an der Grenze des Machbaren – und reicht trotzdem nicht, um beim Durchmesser in den Millimeterbereich vorzustoßen.

Aber womöglich gibt es einfachere Auswege. Analog zu zusammengesetzten klassischen Linsengruppen, die ihre optischen Abbildungsfehler gegenseitig korrigieren, ließen sich mehrere Metalinsen stapeln. Oder eine Metaoberfläche könnte mit einer klassischen Linse kombiniert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Linsensystemen ersparte das zumindest einen Teil der Dicke und des Gewichts. Eine besondere Eigenschaft von Metalinsen brächte zusätzliche Vorteile: Bei ihnen sinkt die Brennweite tendenziell mit zunehmender Wellenlänge, das heißt rotes Licht wird näher zur Metalinse gebündelt als blaues. Bei klassischen Linsen ist es genau umgekehrt. So könnten Nanostrukturen die typischen Farbfehler einer Glaslinse gerade ausgleichen. Außerdem kommen beispielsweise in Smartphones ohnehin bereits weidlich Computerprogramme zum Einsatz, die Bilder unmittelbar nach der Aufnahme optimieren. Und sind bei einer Metalinse die Abbildungsfehler im Weißlicht vorweg bekannt, lassen sie sich wieder herausrechnen. Das haben Forscher von der University of Washington 2018 demonstriert.

Vieles spricht dafür, dass Metaoberflächen optische Systeme auf die eine oder andere Weise noch kompakter und leistungsfähiger machen werden. Alles wird davon abhängen, wie erfolgreich und massenfertigungskompatibel die Wissenschaftler die Durchmesser aus dem Bereich einiger zehn Mikrometer in die Millimeterdimension treiben. So lange bleiben Metalinsen eine schlagkräftige Armada, die noch ihr Leuchtturmfeuer sucht.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.